Ikonensymbolik - vom Dunkel ins Licht

Ikonenmalen - Gottesnähe bildlich dargestellt

Ikonen dürfen auf jedem geeigneten Untergrund aufgebracht werden. Das kann Metall oder Elfenbein, Glas oder Stein sein. Wichtig ist nur, dass die Haftung auf dem Untergrund gewährleistet ist. In der Regel werden Ikonen allerdings auf Holz gemalt. Die Oberfläche einer geeigneten Unterlage wird mit einer Kreide-Leim-Mischung bestrichen. Es sind etwa zehn Streichvorgänge nötig. Anschließend wird die spätere Malfläche mit feinem Schleifpapier spiegelglatt geschliffen. Kratzer oder kleine Löcher sind später auf der Ikone zu erkennen, daher sollte die vorbereitete Malfläche einwandfrei glatt sein.

Dogmen der Orthodoxen Kirche

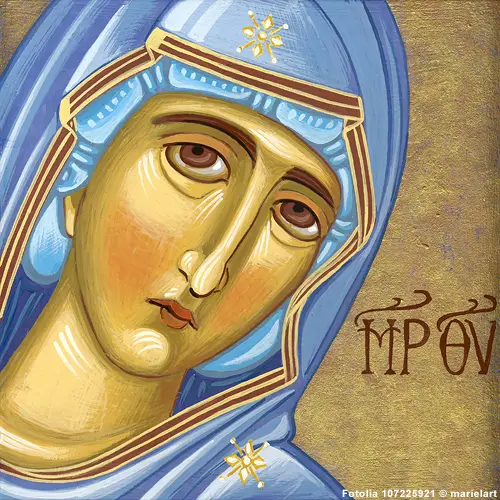

Der Ikonenmaler beschreibt die bildliche Offenbarung mit Farben, Formen und Gesten. Er ist in seinem Handeln der Heiligen Schrift und den Dogmen der Orthodoxen Kirche verpflichtet und drückt deren Inhalte mit bildsprachlichen Mitteln aus. Der Ikonenmaler bittet vor dem Malen um die Zustimmung und Segen Gottes, die Ikone anfertigen zu dürfen. In Demut, Frömmigkeit und mit Respekt führt der Maler dann seine Tätigkeit aus. Der Ikonenmaler darf keine Individualität und Kreativität in die Ikonenabbildung einbinden. Wichtig ist, dass auf Ikone möglichst kein persönlicher Stil erkennbar ist und die „nicht materiellen“ Inhalte erhalten bleiben. Eine Ikone wird auch nicht namentlich signiert. Wichtig ist, dass die Ikone im Sinne der orthodoxen Kirche angefertigt wird, der Name des Ikonenmalers ist dabei zweitrangig, unwichtig. Ikonenmalen ist immer zweidimensional. Man erzeugt damit den Eindruck raumloser Transzendenz.

Ikonenmalen - ein kurzer Einblick

Zunächst wird das Gold auf den geschliffenen Kreidegrund aufgebracht. Dann kann mit dem Malen begonnen werden. Ikonen werden immer vom Dunklen ins Helle gemalt. Danach wird die dunkelste Grundfarbe aufgetragen. Unter Zugabe von meist weißen Farbpigmenten, nur ganz wenig, wird die aufzutragende Farbe etwas heller. Durch mehrfache Wiederholung werden dann die Farben der Ikone „aufgehellt“. Körperteile, auch das Gesicht, werden mit stark lasierend-transparenten Farbmischungen so lange bearbeitet, bis ein immaterieller Ausdruck entsteht. Da können schon mal bis zu 40 Lasurschichten nötig sein. Charakteristisch für eine Ikone ist der Goldgrund. Das Gold leuchtet aus sich selbst heraus, es symbolisiert das Licht, das Göttliche selbst. Aus dem Gold, aus dem Licht heraus, betritt bei einer Ikone etwas Heiliges mit göttlichem Glanz unsere reale Welt. Personen auf Ikonen leuchten aufgrund des göttlichen Lichts aus sich selbst heraus; der Ikonenmaler hat die Pflicht, diesen Effekt zu erzeugen. Diese Lichtwirkung wird als „Offenbarungslicht“ bezeichnet. Durch das Hell-Dunkel der Farben und die Art der Konturen wird die gewünschte Lichtstimmung im Zusammenwirken mit dem Goldgrund erzeugt. Hauptziel ist es, den Blick des Betrachters auf die dargestellte Person oder Personengruppe zu lenken. Die Farbgebung auf einer Ikone ist nicht frei wählbar, da jede eingesetzte Farbe eine eigene Bedeutung, eine geistliche Botschaft in sich trägt. Ästhetische Gründe spielen dabei keine Rolle. Dies waren nur ganz grobe Ausführungen zur Praxis der Ikonenmalerei.

Farben und Felsen

Als symbolbehaftete Zeichen werden auf einer Ikone Pflanzen, Tiere, Möbelstück, Felsen und Gebäude und Teile eines Gebäudes verwendet. Die Abbildung von Felsen oder Gebäuden auf einer Ikone haben eine bestimmte Bedeutung; es ist keinesfalls freies Beiwerk, um das Bild zu füllen. Ein kahler Fels steht für Wüste und Berg, die Wüste ist der Ort der Prüfung und Versuchung und der Gottesferne. Bei der Darstellung eines Gebäudes oder Elementen eines Gebäudes wird signalisiert, dass das Abgebildete sich in einem Haus, einem Raum, einem Tempel oder einer Stadt abgespielt hat. Ebenso besitzen die Gewänder und ihre Farbe sowie die Insignien und Gesten auf einer Ikone eine festgelegte Bedeutung.

Die Bedeutung der Farben

- Weiß für Auferstehung, Verklärung und göttliches Licht

- Purpur für die geistliche Herrschaft, göttliche Macht und Würde

- Brauntöne deuten das irdische-menschliche an

- Dunkelbraun und Schwarz steht für Askese und Mönchtum

- Rot für das Blut Christi, der mit seinem Sterben den Tod besiegt hat

- Goldgelb bedeutet, das Göttliche zu betonen.

Ikonen - Eigenschaften und Vorgaben

Eine Fotografie betrachtet man aus der Perspektive des Fotografen. Eine Ikone bietet dem Betrachter die Blickrichtung der Gegen-Perspektive, von der göttlichen Seite aus an. Der Fluchtpunkt ist entgegengesetzt zur herkömmlichen Fotografie. Ganz so, als ob das Göttliche und Heilige von der anderen Seite aus auf die Ikone schauen würde. Die Wesensmerkmale einer Ikone sind: Die umgekehrte Perspektive, das göttliche scheinende Licht ohne Schattenwurf, die symbolbehaftete Farbgebung, die Malweise, Gesichtsausdruck, Gebärden und Gestik des Dargestellten, Gewänder und Insignien, der bibel- und bildsprachliche Hintergrund. Das Ikonenmotiv befindet sich nicht im gewohnten Raum-Zeit-Rahmen. Mehrere thematisch verbundene Ereignisse können bei einer szenischen Ikone zusammen dargestellt werden, auch wenn die Ereignisse sich zu unterschiedlichen Zeiten zugetragen haben. Wichtiges wird auf der Ikone größer dargestellt, weniger wichtiges kleiner. Was aus der Bedeutungsperspektive wichtiger ist, befindet sich im Vordergrund, unwichtiges weiter im Hintergrund. Der Ikonenmaler hat durch das Malen der Ikone die Verantwortung und Pflicht, mit seiner Art des Malens die verlangten Richtlinien der orthodoxen Liturgie der Ikonen zu erfüllen.

Fensterbilder aus Russland

Die Ikonenmaler im orthodoxen Russland führten die Fensterbilder in die Ikonenmalerei ein. Das verwendete Holz hat eine Vertiefung, es sieht wie ein Fenster mit Rahmen aus. In diese Bildvertiefung wird die Ikonenabbildung eingebracht. Der Heiligenschein wird oft oben über die „Abschlussleiste“, über den „Fensterahmen“ gelegt, um die scharfen, geraden Konturen rings um die vertieft dargestellte Ikonenabbildung visuell aufzubrechen. Die fertige Ikone sieht dann aus, als ob man in ein Fenster rein oder raus schauen würde.